Fehlbesiedlung im Dünndarm – die wachsende Bedeutung von SIBO

Fehlbesiedlung im Dünndarm – Was SIBO eigentlich ist – simpel erklärt

SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth, auf Deutsch: Dünndarmfehlbesiedlung) zeigt, ob sich im eigentlich eher keimarmen Dünndarm zu viele Mikroorganismen tummeln. Das kann sich anfühlen, als hätte dein Verdauungssystem ständig Hauptverkehrszeit: Blähungen, Bauchkrämpfe, wechselnde Stuhlgänge – und manchmal sogar Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Schlafprobleme.

Ein Laborcheck hilft, den Stau zu erkennen und gezielt aufzulösen.

Als seriöse Grundlage dienen uns die praxisnahen Infos von ORY Berlin: moderne, fundierte Labordiagnostik plus persönliche Begleitung – genau die Kombi, die es bei komplexen Themen wie SIBO braucht.

Der Dickdarm ist eine blühende Stadt fürs Mikrobiom. Der Dünndarm hingegen ist eher das ruhige Vorort-Reihenhaus – hier wohnen normalerweise viel weniger Keime.

Bei SIBO kippt dieses Gleichgewicht: Die Keimzahl im Dünndarm steigt deutlich, Kohlenhydrate werden dort „vorverdaut“, und Gase wie Wasserstoff und Methan entstehen – der Bauch fühlt sich aufgebläht an, die Verdauung gerät durcheinander.

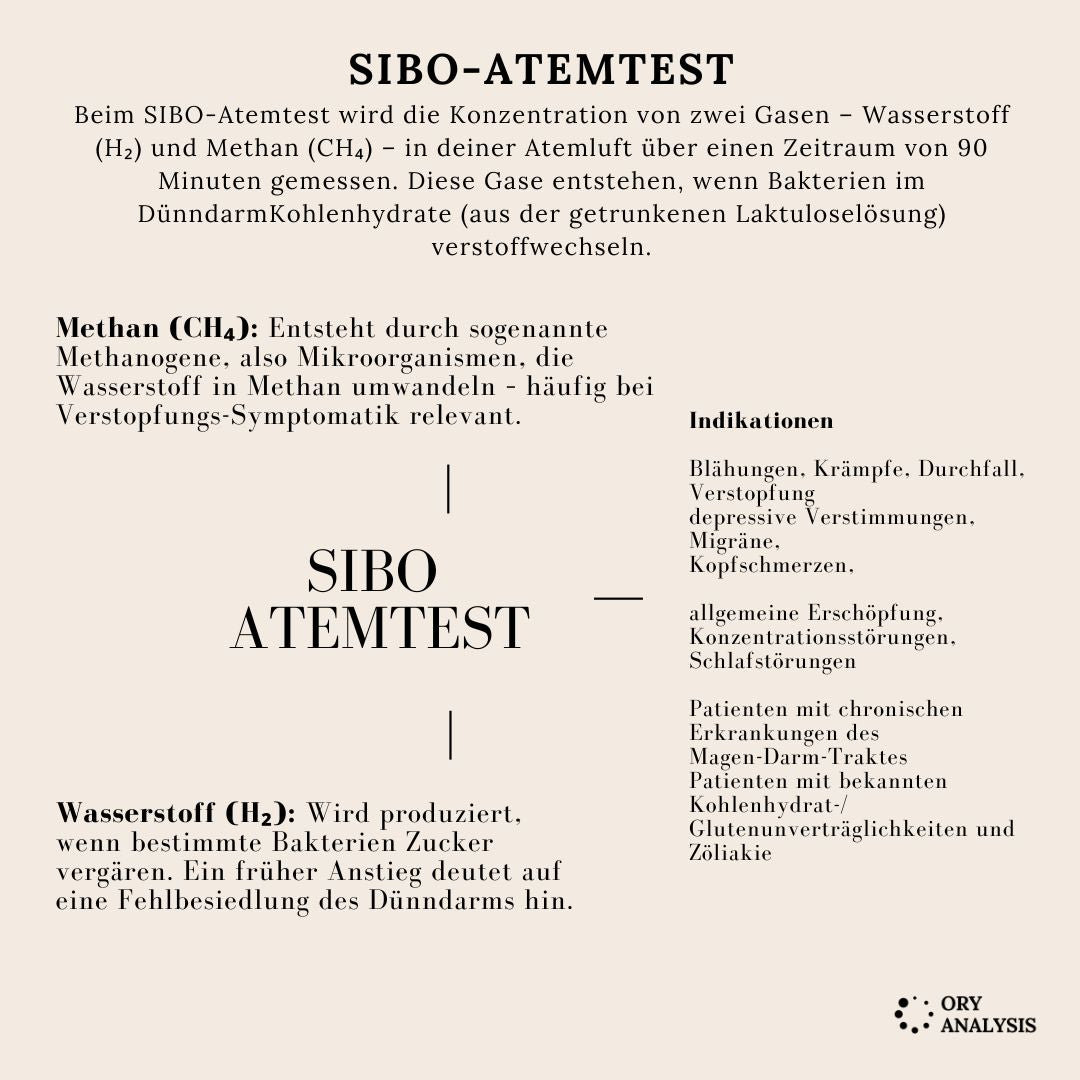

Wie man SIBO misst:

Goldstandard in der Praxis ist ein Atemgastest (H₂/CH₄). Du trinkst eine Zuckerlösung (z. B. Laktulose), dann werden in festem Zeitraster Wasserstoff und Methan in deinem Atem gemessen.

Ein früher Anstieg innerhalb von 90 Minuten spricht für SIBO. Moderne Leitlinien empfehlen, Wasserstoff (H₂) und Methan (CH₄) gleichzeitig zu messen – Methan steht oft im Zusammenhang mit Verstopfungstendenz.

Genau diese ganzheitlichen Profile bietet ORY Berlin mit modernen Partnerlaboren an – für ein Rundum-Bild deines Darms.

Wie man SIBO misst:

Goldstandard in der Praxis ist ein Atemgastest (H₂/CH₄). Du trinkst eine Zuckerlösung (z. B. Laktulose), dann werden in festem Zeitraster Wasserstoff und Methan in deinem Atem gemessen.

Ein früher Anstieg innerhalb von 90 Minuten spricht für SIBO. Moderne Leitlinien empfehlen, Hydrogen und Methane gleichzeitig zu messen – Methan steht oft im Zusammenhang mit Verstopfungstendenz.

Wenn das Gleichgewicht kippt: Symptome & Auslöser

Typische Signale:

- Blähungen, Krämpfe

- Durchfall oder Verstopfung

- Völlegefühl, Aufgeblähtsein

- Müdigkeit, Kopfschmerzen,

- Schlafstörungen, Stimmungstiefs

Denn der Darm kommuniziert über Nerven- und Immunsystem mit dem ganzen Körper – und wenn dort Chaos herrscht, spürt man das auch im Kopf.

Warum passiert das?

- Langsamere Darmbewegung: z. B. durch Reizdarm, Medikamente (Säureblocker, Opiate)

- Malabsorption & Grunderkrankungen: z. B. Zöliakie, Leber- oder Pankreasprobleme

- Schwächeres Schleimhaut-Immunsystem: etwa durch Stress, Alter oder chronische Entzündungen

Der Methan-Twist:

Studien zeigen, dass Methan-positive Atemtests häufig mit Verstopfung (IBS-C) verbunden sind – also eine ganz andere „Verkehrssituation“ im Darm anzeigen als Wasserstoff-Dominanz.

Was bedeutet SIBO für Gesundheit & Alltag?

Kurzfristig sind die Symptome lästig. Langfristig kann eine chronische Fehlbesiedlung aber zu Nährstoffmängelnführen – etwa bei Vitamin A, D, E, B-Vitaminen, Eisen oder Kalzium.Auch die Darmschleimhaut wird gereizt, und das Immunsystem steht unter Dauerstress.Daher lohnt es sich, bei auffälligem Atemtest weitere

Laborwerte mitzudenken – z. B.:

- Calprotectin (Entzündungsmarker)

- Zonulin & Histamin (Darmschleimhautbarriere)

- Gallensäuren-Balance

- sIgA (Schleimhautimmunität)

Was du selbst tun kannst – praktische Lifestyle-HebelEinige einfache Maßnahmen helfen, den Dünndarm wieder zu entlasten:

- Testvorbereitung ernst nehmen:Am Vortag leicht essen, keinen Alkohol, keine Probiotika, nüchtern erscheinen – das macht den Test verlässlicher.

- Essrhythmus mit Pausen:3–4 Mahlzeiten pro Tag, keine ständigen Snacks – so kann sich der „Migrating Motor Complex“ erholen, der den Dünndarm regelmäßig „durchfegt“.

- Bewegung als Motor:Tägliche moderate Aktivität (z. B. Spaziergänge, Yoga, Radfahren) regt die Darmmotilität an.

- Schlaf & Stressbalance:Der Darm liebt Rhythmus. 7–9 Stunden Schlaf und bewusste Entspannung (Atmung, Meditation, Natur) helfen.

- Nährstoffe prüfen:Bei auffälligem Befund unbedingt Vitamin- und Mineralstoffprofile mitchecken – das passt perfekt in das ganzheitliche Konzept von ORY Berlin.

Medizinische Perspektive Leitlinien empfehlen –

je nach Befund – gezielte antimikrobielle Strategien, Motilitätsförderung und eine individualisierte Ernährungsführung.Atemtests sollten H₂ & CH₄ messen; Testprotokolle (z. B. 10 g Laktulose) sind inzwischen standardisiert. Auch die ACG-Guideline (2020) betont, dass SIBO kein Randthema ist, sondern häufig hinter Reizdarm, Müdigkeit oder unklaren Bauchbeschwerden steckt – und bei rechtzeitiger Behandlung sehr gut zu stabilisieren ist.

Wer ist betroffen?

SIBO hat kein einheitliches Gesicht – viele Fälle bleiben unerkannt. Studien zeigen, dass vor allem Frauen und ältere Menschen häufiger betroffen sind. Neben genetischer Disposition spielen Motilitätsstörungen, Hormonveränderungen, Stress und bestimmte Ernährungsgewohnheiten eine Rolle.

Hauptursachen und Risikofaktoren:

- Mechanische Faktoren: Dünndarmtumoren, postoperative Verwachsungen, Defäkationssyndrome

- Systemerkrankungen: Diabetes mellitus, Sklerodermie, Amyloidose, metabolisches Syndrom

- Motilitätsstörungen: Reizdarmsyndrom, Pseudoobstruktionen, mitochondriale Dysfunktionen

- Medikamente: Opiate und Protonenpumpenhemmer bremsen die Darmbewegung oder reduzieren die bakterienhemmende Magensäure

- Malabsorption: Pankreasinsuffizienz, Leberzirrhose, Zöliakie, CED, Laktose- oder Fruktoseintoleranz

- Immundefizite: z. B. sIgA-Mangel, Immunschwäche

- Alter & Divertikel: „Bakteriennischen“ entstehen, wenn sich Nahrung in Falten der Darmschleimhaut sammelt

→ Alle diese Faktoren können das empfindliche Gleichgewicht des Dünndarm-Mikrobioms kippen lassen.

Take-away für die Praxis

- Bei Verdacht auf SIBO: umfassende Anamnese (Motilitätsfaktoren, Medikamente, Grunderkrankungen), fundierte Diagnostik (Atemtest + Zusatzmarker) und interdisziplinäre Abstimmung.

- Behandlung sollte individuell erfolgen: Ursache identifizieren (z. B. Motilitätsstörung, Stase), Ernährung optimieren, ggf. Unterstützung der Schleimhaut-Barriere.

- Monitoring: Nährstoffe prüfen, Rezidive vermeiden, Langzeit-Follow-Up.

Literaturverzeichnis

- Knez E. et al. The importance of food quality, gut motility, and the microbiome… 2024.

- Wang Z. et al. Small Intestinal Bacterial Overgrowth and Metabolic-Associated Steatotic Liver Disease… Front. Nutr. 2024.